個人でも使える防犯カメラ設置の補助金は?自治体の補助金や地域向けの補助金を紹介

個人の方が自宅やお住まいの地域で防犯カメラを導入する場合、気になることの1つが「防犯カメラ設置に対する自治体の補助金はないのか」という点ではないでしょうか。

結論から言えば、個人でも申請可能な自治体の防犯カメラ設置向け補助金は存在します。ただし補助金を助成・交付している自治体は多くはなく、補助金で受け取り可能な額は設置費用に対し、必ずしも大きな額ではないこともあります。

キヅクモはビジネス向けのネットワークカメラを提供しています。

今回は自治体の防犯カメラ設置向けの、個人を対象とした補助金について紹介します。

個人が防犯カメラ設置で自治体から補助金を受けるには?

個人が防犯カメラ設置で自治体から補助金を受けたい場合、「何を目的に補助金を受けるのか」で申し込み可能な補助金自体が大きく変わります。

地域社会の防犯目的で防犯カメラを設置する場合

まず商店会や自治会、マンション管理組合などが「地域社会の防犯目的」で防犯カメラを設置する場合、補助金を出している自治体があります。自治会や商店会の単位で申し込みができるため、それらの会を法人化していない場合は任意団体として代表者が手続きする場面が多いでしょう。

具体的には東京都中央区や東京都葛飾区、福岡県福岡市などが該当します。後ほど一例として中央区と福岡市の補助金について、それぞれ概要をご紹介します。

一般家庭の防犯目的で防犯カメラを設置する場合

一般家庭の防犯目的での防犯カメラ設置に対し、補助金を出している自治体もあります。ただし多くの場合、補助金上限は数万円程度までに抑えられており、補助金の申し込みの手間を考えると申し込みメリットが小さいと感じてしまう方も多いかもしれません。

地域社会向けの補助金

では早速、まずは商店会や自治会といった単位で申し込む「地域社会向け」の補助金の例を2つほどご紹介します。

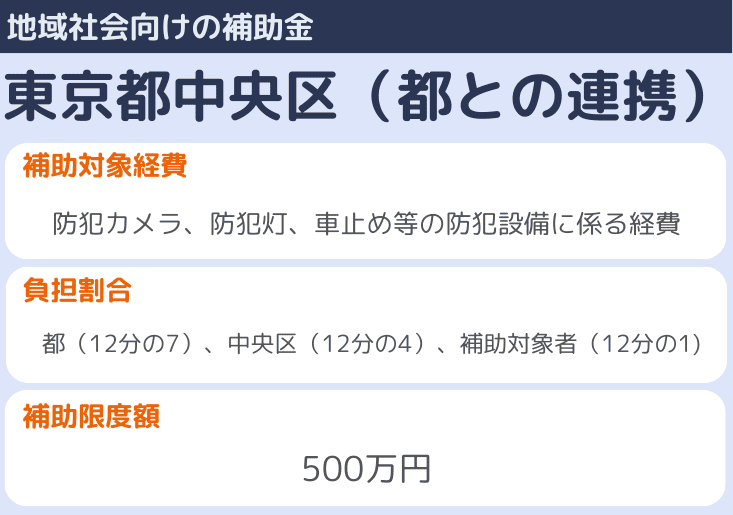

東京都中央区:防犯設備整備費助成(都との連携事業)

東京都中央区は防犯設備に対する助成に積極的な区の1つで、区単独としても、都との連携事業としてもそれぞれ補助を実施しています。つまり2通りの補助金が存在する形です。

防犯設備整備費助成(都との連携事業)

防犯設備整備費助成(区単独事業)

どちらに申し込むか迷った場合、基本的には都との連携事業によって実施されている助成を選ぶと良いでしょう。

区単独事業では限度額が200万円ですが、都との連携による補助金では補助限度額が500万円と高めに設定されているためです。

都との連携による防犯設備整備費助成の概要は以下の通りです。

|

項目 |

内容 |

|

補助対象者 |

安全・安心まちづくり推進地区内の町会、自治会、PTA、商店街などの地域団体 |

|

補助対象経費 |

防犯カメラ、防犯灯、車止め等の防犯設備の整備(購入、賃借、取付等)に係る経費 |

|

補助額と負担割合 |

・負担割合:都(12分の7)、中央区(12分の4)、補助対象者(12分の1) |

|

補助申請時期 |

年1回予定(6月ごろ) |

|

申請時の提出書類 |

活動計画書、補助金申請書、その他区が必要とする書類 |

|

審査 |

都・区による現場確認と書類審査 |

|

設置完了後の提出書類 |

実績報告書、活動報告書、その他区が必要とする書類 |

|

注意事項 |

都・区の予算に限りがあるため、申請しても補助金の交付を受けられない場合がある |

申請を検討している団体は、事前に区へ相談してみることをおすすめします。

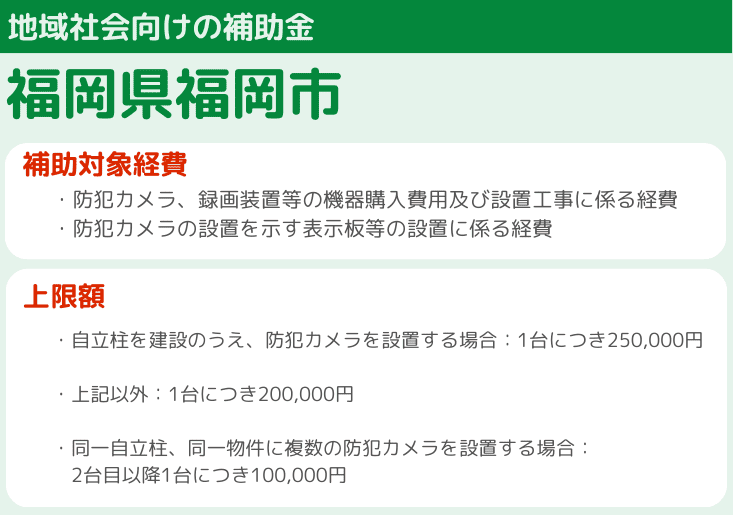

福岡県福岡市:福岡市街頭防犯カメラ設置補助金制度

福岡県福岡市も、防犯カメラ設置に対する補助金があります。1団体につき1年で4台が補助申請の限度と設定されているため、1年で多数の防犯カメラを設置することは難しいものの、対象経費の75%を上限とした補助が得られるため申請の価値があります。

同補助金の概要は以下の通りです。

なお令和7年度に申請する場合は、令和6年4月1日から8月31日までに設置意向調査書の提出が必要となります。翌年度の申請に向け、前年度から準備が必要となるため早めに動きだしましょう。申請にあたっての疑問点などは、市役所の防犯・交通安全課か各区役所の総務課に問い合わせることをおすすめします。

|

項目 |

内容 |

|

事前準備 |

令和7年度に補助金の交付申請をする団体は、令和6年4月1日から8月31日までに設置意向調査書の提出が必要 |

|

申請書提出先 |

市役所7階市民局防犯・交通安全課または各区役所総務課(※西区は防災・安全安心室) |

|

補助対象経費 |

・防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事に係る経費 |

|

補助率・補助限度額及び補助申請上限台数 |

・補助対象経費の75%以内(1,000円未満切捨) |

|

上限額 |

・自立柱(ポール)を建設のうえ、防犯カメラを設置する場合:1台につき250,000円を上限額 |

一般家庭向けの補助金

一般家庭での防犯カメラの設置に対する補助金も存在しますが、自治会や商店会が申し込み可能な補助金と比較して補助額が小さめの傾向があります。

一般家庭向けの補助金の例を、2つご紹介します。

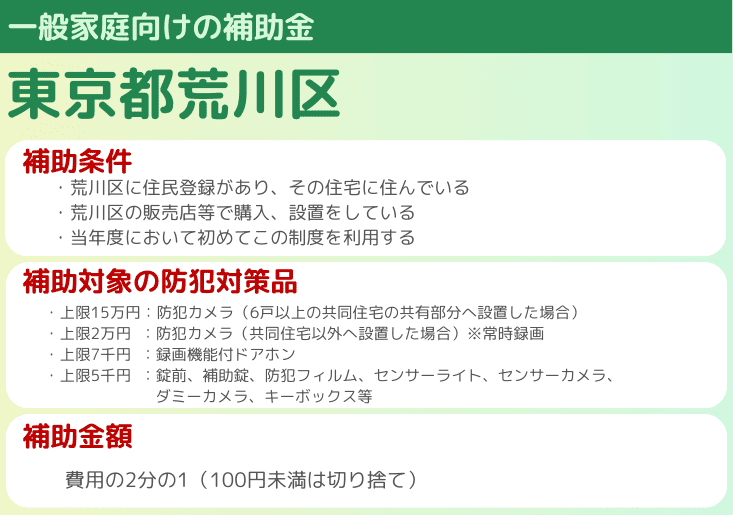

東京都荒川区:荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度

東京都荒川区では、住まいの防犯対策に対して補助金を交付する制度があります。概要は以下の通りです。なお申請は、事後申請となります。

|

項目 |

内容 |

|

補助条件 |

・ 荒川区に住民登録があり、その住宅に住んでいる |

|

補助金額 |

費用の2分の1(100円未満は切り捨て) |

|

補助対象の防犯対策品 |

・上限15万円:防犯カメラ(6戸以上の共同住宅の共有部分へ設置した場合) |

|

補助対象外の防犯フィルム |

・インテリアや目隠しを目的としたフィルム |

|

65歳以上限定での補助 |

・自動録音機能付き電話機:電話機自体に自動録音機能が備わっている電話機の購入費用 |

|

申請受付 |

令和6年4月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)まで |

|

申請方法 |

・来庁:生活安全課(分庁舎2階)へ |

|

申請に必要なもの |

・申請書(必要事項を記入・押印したもの) |

|

必要な領収書 |

・領収年月日(申請年度の4月1日から年度内3月31日まで) |

荒川区内の販売店で防犯カメラを購入すれば、マンションなどの共有部分への設置であれば最大で15万円、自宅への設置であれば上限2万円の補助があります。

ただし防犯カメラの要件として「常時録画」が定められているほか、区外の販売店での購入は補助対象となりません。

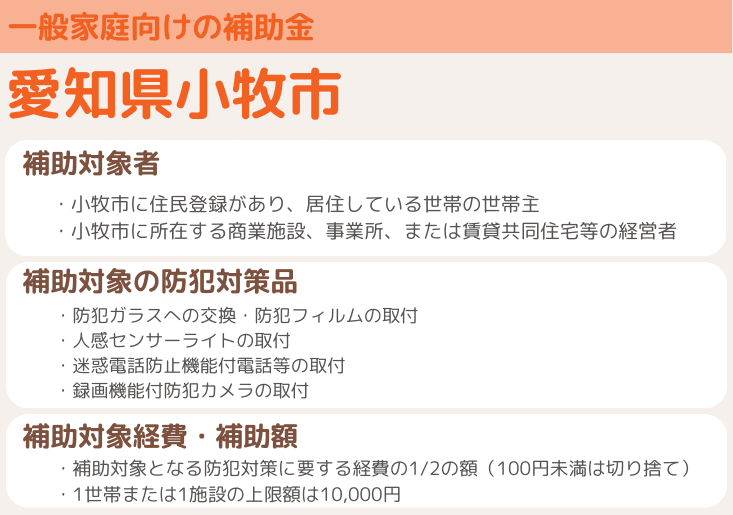

愛知県小牧市:小牧市防犯対策補助金交付制

愛知県小牧市でも、世帯主を主な対象者として防犯対策への補助金が交付されています。ただし1世帯又は1施設の上限額は1万円と、補助額はかなり小さいため、実際に防犯カメラを設置する場合は自己負担額もそれなりに大きな額となるでしょう。

また事後申請である一方で、要件が細かく定められているため、要件を満たさない防犯カメラは補助対象となりません。制度の利用を前提にカメラを選ぶ場合は、要注意です。

|

項目 |

内容 |

|

補助対象者 |

・小牧市に住民登録があり、居住している世帯の世帯主 |

|

補助対象経費・補助額 |

・補助対象となる防犯対策に要する経費の1/2の額(100円未満は切り捨て) |

|

補助対象の防犯対策 |

・防犯ガラスへの交換・防犯フィルムの取付 |

|

提出書類 |

・ 補助金交付申請書・誓約事項(世帯主名、又は経営者名で申請) |

【個人事業主の場合】防犯カメラは経費に計上することも可能

ここまで解説してきた通り、個人が家庭向け、地域社会の防犯カメラ設置を目的に補助金を申請しようとしても、選択肢はあまり多くはありません。

また特に自治会や商店会ではなく「個人」として申請する場合、補助金を受け取れてもその額は小さいのが現実です。そのため補助金に魅力を感じない方もいるでしょう。

その場合、もし導入される方が「個人事業主」であれば防犯カメラを費用に計上するというのも一つの手です。個人事業主の場合、働く場所と自宅が一致していることも多いため、働く場所への設置が実質的に自宅の防犯を兼ねることもあります。

防犯カメラを購入する場合、一括購入であれば勘定科目は「工具器具備品」となります。ただし総額が10万円以下の場合は「消耗品」に計上することも可能です。

またリースやレンタルで防犯カメラを導入する場合は、それぞれ「リース料」「賃貸料」に計上することとなります。

いずれの場合でも、防犯カメラの設置・導入費用を経費に計上できるため、個人での購入ないしはリース、レンタルなどと比べて負担感が小さくなるでしょう。

ただし設置先が「オフィス兼自宅」の場合、防犯カメラが生活費と事業費が混在した対象と見なされ、家事按分の対象費用になる可能性はあります。実際に経費に計上する場合は、顧問税理士などとも相談してみることをおすすめします。

ネットワークカメラサービスの導入にお困りの方に向けて、防犯カメラの種類や料金など「防犯カメラの選び方」が分かる資料を無料配布しています。

おすすめカメラを紹介

個人事業主の場合はビジネス向けネットワークカメラサービス「キヅクモ」がおすすめです。

①通知と警告で撃退できる

キヅクモのカメラは「人」「車」「動物」を自動で識別し、検知するとお手持ちのスマホや指定のメールアドレス宛に通知を送ることができます。

一部のカメラでは、スマホを使ってカメラ越しに音声で注意を促したり、警告音を鳴らしたりすることができます。この機能により、遠隔地からでも侵入者に気づいて対応したり、畑などに侵入した動物を追い払うことが可能です。

また、検知した動画は30秒ほどの短いクリップ動画としてクラウドに保存され、常時録画のタイムライン上にピンポイントで表示されるので、後から必要な映像を簡単に見返すことができます。

②すべてのカメラがIRナイトビジョン対応

キヅクモが提供しているカメラはすべてIRナイトビジョンに対応しています。

照射距離が最大30メートルの赤外線カメラで、夜間などの暗闇でも鮮明に広い範囲で撮影することができるので夜間の防犯対策にもおすすめです。

- 利用目的や設置場所に応じて適切なカメラを無料でご提案させていただきます。シミュレーションはこちら

まとめ

今回は地域や自宅への防犯カメラの設置について、個人でも申請可能な補助金をいくつかご紹介しました。

「個人」が申請可能な補助金はたくさんあるとは言えず、また申請可能な場合でも自宅への設置の場合、補助額は大きくはないことが多いです。導入する際は、一定の自己負担が生じることは前提とした上で、自分に合った補助金を選びましょう。また自分の導入目的や要件と、補助金の要件が合致しない場合は補助額によっては「申請しない」というのも一案かもしれません。

※この記事は2024年12月10日時点の情報です。

キヅクモの導入をご検討いただくお客様は、

お気軽にご相談ください。

2022年7月に防犯設備士資格を取得。

キヅクモサービスの立ち上げ時から参画し、様々な業種のお客様向けにネットワークカメラの導入支援を行っています。

オフィスや実店舗だけでなく、工場、教育施設、医療機関など多様な環境でのネットワークカメラ活用に精通。

カスタマーサポートや機器検証を通じて培った知識を活かし、企業に合わせた課題を営業と一緒にサポートしています。

「防犯だけでなく、業務改善や環境最適化にも貢献できるネットワークカメラの可能性を広げたい」という思いで、日々お客様のサポートに取り組んでいます。