スマートロックは危険性がある?導入前に知っておきたいリスク【防犯設備士監修】

自社のオフィスや店舗に「スマートロック」の導入を検討しているオーナー様やオフィス管理者の方は多いのではないでしょうか。スマートロックを導入すると、スマートフォンや交通系ICカードを物理的な鍵の代わりとしてドアの施錠・解錠ができ、鍵の施錠状態のアプリなどで遠隔確認もできます。

一方で、通信を必要とするため、 深くセキュリティと関わるため「導入したいけど、セキュリティ面やエラーによる不具合が心配…」と感じている方も多いでしょう。 危険性」も気になるところでしょう。

スマホと連動したり、遠隔で鍵の受け渡しができたりと物理鍵よりも便利な点が多いスマートロックですが、関係者以外の人にアクセスされてしまったり、充電切れや通信トラブルなどで利用できなくなってしまうなどのリスクも伴います。

そういったトラブルに巻き込まれない為にも、事前に起こりうるリスクを把握し対策をとっておくことが重要です。

本記事では、スマートロックを利用する際のリスクや事前に実施できる対策を解説します。

弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」について防犯設備士監修のもと解説します。

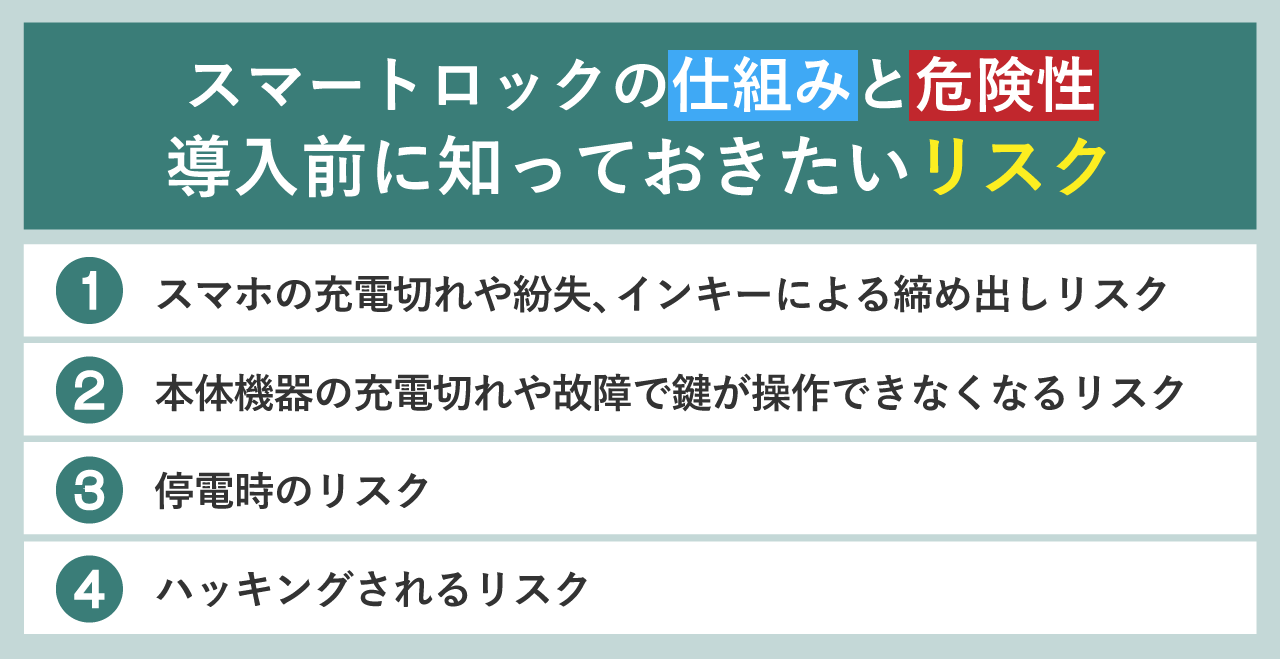

スマートロックの仕組みと危険性:導入前に知っておきたいリスク

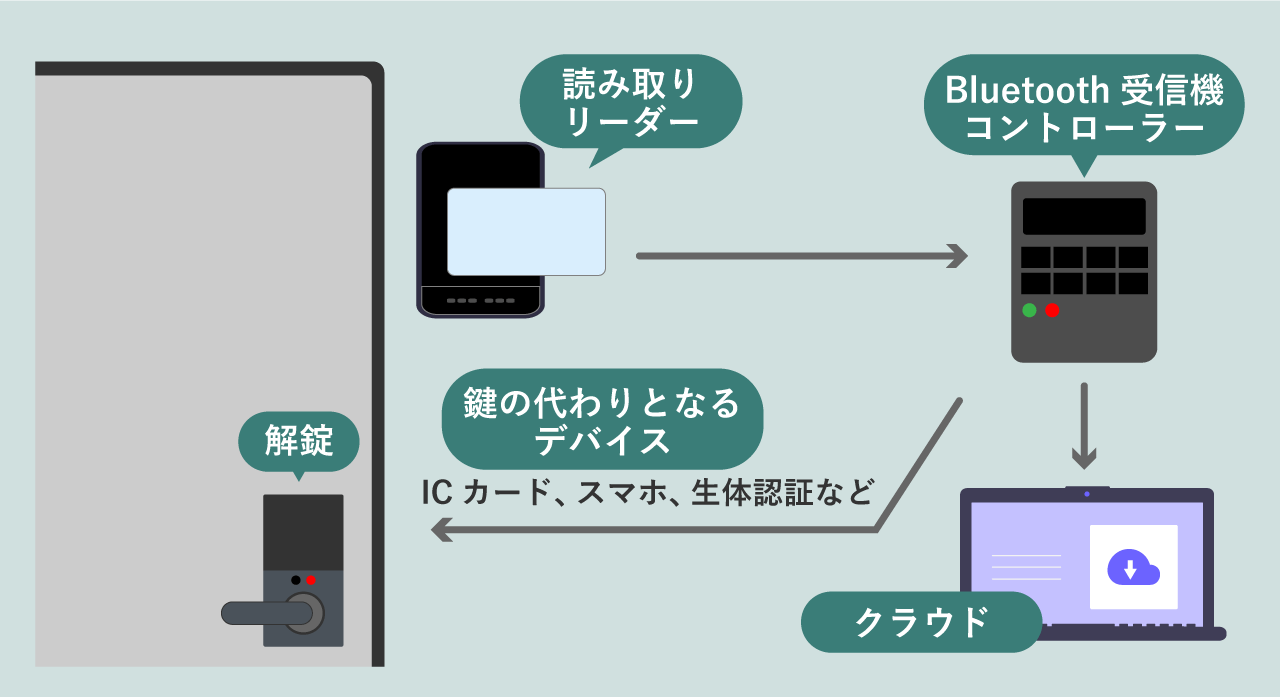

スマートロックの基本的な仕組みは、スマホアプリやカードキーとドアに取り付けられた専用機器が通信し、施錠・解錠の指示を受けたら機器が開け閉めを行うものです。スマホアプリなどと専用機器の通信にはBluetoothが用いられるケースが多いです。

スマートロックの仕組み上、一般的に以下の4点が「危険性」として指摘されることがあります。

【1】スマホの充電切れや紛失、インキーによる締め出しリスク

スマートロックの危険性として、まず挙げられるのが「締め出し」です。スマートロックは鍵の開け閉めをスマホアプリやICカードで行うため、スマホの充電切れや紛失、インキ―によって、開け閉めができないことが起こり得ます。

特に起こりがちなのが「インキー」です。インキーとは、鍵をオフィスや店内に置いたまま施錠することです。スマートロックはスマホやICカードが鍵となるため、ちょっとコンビニに出かける際などにスマホやカードを置きっぱなしにすると「オートロック」の設定・機能によってインキ―となり、施錠・解錠ができなくなります。

対策としてはスマホアプリ、ICカード、暗証番号など、設置時点で複数の認証方法を採用することが挙げられます。スマホとICカードをどちらもインキ―したとしても、暗証番号によって解錠できるためです。

複数の認証方法を組み合わせることができない機器であれば、管理会社の電話番号が記載されている場所の把握など、緊急の連絡先を控えておくことも重要です。

【2】本体機器の充電切れや故障で鍵が操作できなくなるリスク

スマートロック本体の充電切れや故障によって、鍵が操作できなくなるリスクもあります。このうち「充電切れ」については、スマートロックによって電池が少なくなるとアラート通知が行われる製品もあります。

このように製品選びである程度までリスクを軽減できるため、不安がある方は弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」の担当者にお気軽にお問い合わせください。

【3】停電時のリスク

充電切れや故障と同様に、停電の発生時にもスマートロック導入後は鍵の操作ができなくなるリスクがあります。スマホアプリやカードキーと専用機器間の通信ができなくなるためです。

もっとも近年は、停電発生時にも電力供給を維持するために「UPS(無停電電源装置)」を備えておくオフィスや店舗が増えています。これらの電源があれば、停電時でも動作できる場合があります。

非常用電源やバックアップ電力は、災害時における従業員の安全確保のためにも必要なため、スマートロックの動作目的に限らず備えておくことをおすすめします。

【4】ハッキングされるリスク

スマートロックには、入室権限や入退室の記録、暗証番号などを管理する「クラウド」に対するハッキングリスクと、鍵と専用機器が通信する「Bluetooth」に対するハッキングリスクがあります。

まずクラウドに対するハッキングリスクは、スマートロックに限らずあらゆるクラウドサービスに付きものです。自社のウェブサイトやクラウド上に管理している様々なデータがハッキングリスクと無縁でないように、スマートロックもクラウド管理を行うことの一定のリスクはあります。

クラウドと機器の通信経路が暗号化されていないなどの、セキュリティ対策が強化されていないサービスを利用してしまうと、外部からの不正なアクセスでデータが漏洩し、関係者以外の侵入や、情報が書き換えられてしまうなどのリスクがあります。

次にリスクを検討すべきはBluetoothによる通信を狙ったハッキングです。

前述の通り、スマートロックは鍵の代わりとなるスマートフォンなどのデバイスと専用機器との間で通信が行われます。通信にはBluetooth技術が用いられることが多く、Bluetooth技術及びハッキングに関する専門知識を持つ第三者が近くに居た場合、鍵の情報を盗み取られるリスクはあります。

この点については、次の章でより詳しく解説します。

スマートロックのハッキングの危険性は本当に低い?

物理的な鍵には「ピッキング」のリスクがあるように、スマートロックにもBluetoothによる通信がハッキング対象となるリスクがあります。

暗号化されていないなどセキュリティ対策がされていない機器の場合、ハッキングの知識がある者により不正アクセスされ、解錠情報などを盗まれてしまう可能性があります。

このリスクに対しては「オフィスや店舗そのものの監視体制を強化する」「高度な暗号化技術を採用した機器の選定」をおこなうことで一定程度の対処が可能です。スマートロックに対するハッキングの危険性について、より詳しく見ていきましょう。

スマートロックのBluetooth受信機(コントローラー)の弱点とは

一般的なスマートロックの仕組みとしては、ICカードやスマホなどを読み取りリーダーにかざすことで、Bluetoothの受信機が識別・承認・記録をして開錠を行うものです。

つまり

・Bluetoothでの解錠信号を送受信する部分

はハッキングの対象になり得ます。専門知識があればカギの情報を盗み取ることができる可能性があります。

スマートロックの近辺に防犯カメラや監視カメラを設置することで悪意のある第三者の姿を撮影できる可能性が高く、スマートロックの利便性はそのままに、セキュリティ対策をより盤石にすることができるでしょう。

スマートロックの安全性について

スマートロックを利用する際の「締め出し」のリスクや、Bluetoothの受信機がハッキングの対象になり得ることは前述の通りです。

ではスマートロックを使うことで、従来の物理的な鍵よりも安全性が高まる点とはどのようなものでしょうか。弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」の場合、大きく安全性が高まる点は2つ挙げられます。

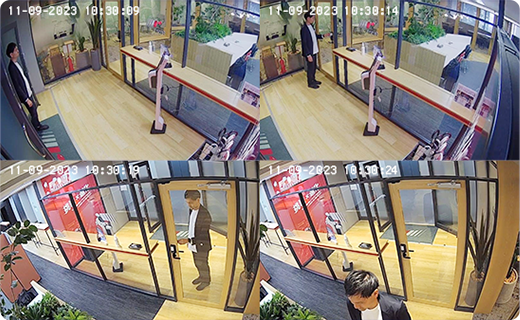

ネットワークカメラと連動することで「誰が開錠したのか」が分かる

弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」の場合、ネットワークカメラとスマートロックを連動することができます。

扉の開閉に合わせてカメラが連動し映像を録画することができ、「いつ施解錠があったのか」「誰が解錠したのか」「何名の出入りがあったのか」を後から映像で確認できます。

仮にハッキング技術を持つ第三者が近くに居た場合でも、ネットワークカメラの存在自体が犯行の抑止効果を発揮することが期待されます。

加えて犯行が起きた場合でも、犯人の姿を撮影できる可能性が高いです。

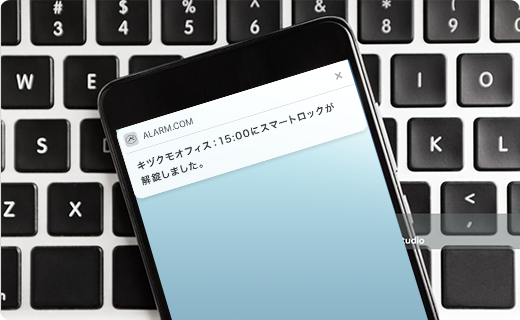

施解錠の通知も可能

スマートロックを導入することで、スマートフォンに対して施解錠の通知も可能です。オフィスや店舗の入退室の管理ができます。深夜帯など人がいないはずの時間帯に解錠の通知があった場合は、即時に警備会社に通報するのも良いでしょう。物理的な鍵ではできない「遠隔での施解錠のチェックと、万が一の際の通報」に役立ちます。

スマートロックの導入前に知っておきたいその他のリスクと対処法

その他のスマートロックの導入前に知っておきたいリスクや対処法も、参考までに解説します。

スマートロックの取り付けができないドアもある

スマートロックは専用機器の設置面が平らでなくては、取り付け出来ない場合があります。たとえばドアノブがあるドアや溝があるドアへの取り付けは難しいことが多いです。

「取り付けできない」トラブルは設置前の調査を綿密に行うことで回避できます。弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」では、スマートロックの取り付け前の調査段階から実際の見積もりまで幅広くスマートロック設置に関する相談に対応しています。相談は無償のため、お気軽にお問い合わせください。

スマートロックによって締め出されてしまうリスクもある

ここまでに述べてきた通り、スマートロック本体の故障や電池切れ、停電や「インキ―」などによって、鍵の開け閉めができなくなり、スタッフらが締め出されてしまうリスクがあります。

「インキ―」対策としては、アプリやICカード、暗証番号など複数の認証方法を用意しておくのがおすすめです。加えて停電対策として非常用電源を用意しつつ、万が一に備え、管理会社や近隣の鍵屋さんの連絡先も再度確認しておきましょう、

スマートロックには耐用年数がある

スマートロックの耐用年数は製品によっても異なりますが、目安としては7年前後です。物理的な鍵と異なり、一定の年数が経過したら交換を行うことがおすすめです。故障リスクが高まると、締め出されてしまうリスクも発生しやすくなるためです。

なお「7年の耐用年数」は一般論であり、交換の発生時期やメンテナンス頻度は実際には製品や利用頻度によって異なります。さらなる詳細は弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」の担当者にお気軽にお問い合わせください。

まとめ

スマートロックは、管理のしやすさやセキュリティ強化を目的とし、様々な企業や店舗で導入されています。稼働するには通信や電源が必要なため、停電時や、充電切れなどに備え、複数の施解錠方法を登録したり、管理会社の連絡先を把握しておくことで、トラブル時にも冷静に対応することができます。

ハッキングが起こりうることを想定し、スマートロックやクラウドのセキュリティを見直し、カメラと連動するなど防犯性を高めることでリスクを低減させることができます。

導入時に不安視される「スマートロックのリスク」については、弊社スマートロックサービス「キヅクモスマートロック」でも無償で相談に応じています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

キヅクモの導入をご検討いただくお客様は、

お気軽にご相談ください。

2022年7月に防犯設備士資格を取得。

キヅクモサービスの立ち上げ時から参画し、様々な業種のお客様向けにネットワークカメラの導入支援を行っています。

オフィスや実店舗だけでなく、工場、教育施設、医療機関など多様な環境でのネットワークカメラ活用に精通。

カスタマーサポートや機器検証を通じて培った知識を活かし、企業に合わせた課題を営業と一緒にサポートしています。

「防犯だけでなく、業務改善や環境最適化にも貢献できるネットワークカメラの可能性を広げたい」という思いで、日々お客様のサポートに取り組んでいます。